デュビアとはゴキブリの一種で、主にペットとして飼われている爬虫類や両生類の餌として普及している昆虫です。

本記事では、そんなデュビアの基本的な生態や、我々にどのように利用されているのかなど、「デュビアとは?」というテーマで解説しています!

こんにちは筆者の山田ドシーです!X(@doshi_dubia)もやってます!

冒頭でも述べましたが、先に結論から言ってしまうと、デュビアとは…

デュビアとはゴキブリの一種で、主に爬虫類などの餌用の昆虫として普及している!

それではここからデュビアについてもう少し詳しく解説していきます!

デュビアはゴキブリの一種

デュビアとは一言で言うと、”G”という愛称で皆から親しまれている昆虫のゴキブリの一種である。

正式名称をアルゼンチンフォレストローチ(アルゼンチンモリゴキブリ)と言い、学名であるBlaptica dubiaからデュビアと呼ばれている。

夜行性で、日本には生息しておらず、生息地は中米から南米であり、フォレストという名前の通り森林に生息しているらしいです。

大きさは生まれたての幼虫で0.5cmぐらいで、5〜6回ほど脱皮をしながら成長していき、約半年ほどで5cmぐらいのサイズの成虫まで成長します。

ちなみにですが、デュビアを含むゴキブリの仲間達は脱皮をしながら成長していく生き物で、脱皮直後は真っ白な体をしており、よくアルビノと間違えられたりもしますがそうではありません。

寿命はオスで約1年、メスで約2年と言われており、メスは繁殖行動が上手くいけば生涯で約200匹ほどの子供を産みます。

デュビアの見た目

デュビアの外観は幼虫のうちはでっかいダンゴムシのような見た目をしています。

大半の人がゴキブリと言われて想像する見た目は、家の中に出没するクロゴキブリだったり、飲食店にいることが多いチャバネゴキブリのような見た目でしょうが、それらに比べればデュビアの幼虫に関しては可愛いのではないでしょうか!

“幼虫のうちは”とか、“幼虫に関しては”と言いましたが、その理由は幼虫から成長した成虫のオスの見た目にある。

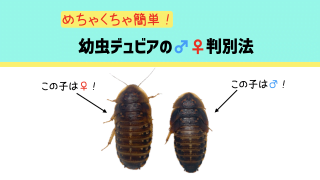

幼虫はオスメスの性別が違っても見た目はほぼ同じで皆かわいいのですが、成虫になると、オスとメスで見た目に大きな違いが出てきてしまい、メスについては幼虫をそのままでっかくした見た目ですが、オスについては成虫になったとたんに特徴的な見た目の変化が起こる。

それは成虫のオスには立派な翅(はね)が生えること。

成虫になってしまうとオスに関してはこの翅のせいでダンゴムシっぽくはなく、残念ながらお馴染みの【Theゴキブリ】的な感じになりますね…。

めちゃくちゃ余談ですが、私がデュビアをいろいろ調べ始めた頃に、同じような説明を見て、「翅」という漢字が読めなかった記憶があります(笑)

要は「羽」のことなんですが、昆虫に関しては「翅」という漢字を使うらしいです。

ちなみにこのサイトを『デュビアが可愛く見えてきた』という名前でやらせてもらっているように、私はデュビアのことを“可愛い”と最近思えるようになってきた次第なのですが、成虫のオスに関してはまだ可愛いとは1mmも思えなていないのは秘密です。

話が脱線したので元に戻しますが、こんな立派な翅がある成虫のオスですので、当然この翅を使ってビュンビュンと飛ぶと思われるかもしれませんが、実はほぼ飛びません。

“ほぼ飛ばない”と言った理由は、このデュビアの飛ぶ飛ばないの話に関しては、「デュビアは飛ばない!」という情報もあれば、「デュビアの成虫のオスが飛んで飼育ケースから脱走したことがある」という情報もあり、飛ぶ飛ばないどっちの情報もあるのですが、私が調べた限りでは、上昇する様には飛べないが、下降する様に滑空はできるようです。

ですので、上昇はしないけど、滑空はできると言う意味で“ほぼ”と曖昧な形で言わせてもらいました。

(↓上昇はしないが滑空はできるという話はこちらで解説しています!)

他にも“ほぼ”と付けた理由として、私自身はこれまで5年近くデュビアを飼育してきた中で、一度も飛んだ(滑空した)姿を見たことがないからというのもあります。

ですので、滑空はできるとしても私の経験上の話だけで言えば、めちゃくちゃレアケースではないかと想像できます。

(↓ちなみにですが、オスメスで見た目が似ている幼虫でも性別判別が可能です。)

デュビアと人の関わり

デュビアというゴキブリが国内国外問わず、我々人間とどのような関わりがあるかについて、一例をご紹介します。

デュビアの活用のされ方として、主に以下の3つがあります。

- 爬虫類の餌として

- ペットローチとして

- 昆虫食として

それぞれについて解説していきます。

爬虫類の餌として

多くの人が日本国内には生息していない種である、デュビアというゴキブリを知るきっかけとしては爬虫類や両生類の餌としてが大半でしょう。

私も飼育しているフトアゴヒゲトカゲやレオパ(ヒョウモントカゲモドキ)にも、デュビアを生き餌として与えています。

餌用の昆虫としてはコオロギやゴキブリ、ミルワームなどが主流で、ゴキブリに関してはこのデュビアとレッドローチの2種が餌虫として普及しています。

餌となる昆虫として、原産地が海外である外来種のデュビアが普及している理由としては、餌として栄養価が良いことと、管理(飼育)のしやすさでしょうね。

デュビアの管理のしやすさの理由としては、デュビアには以下5つの特徴があります。

- ツルツルした壁を登れない

- 動きが遅い、ほぼ飛ばない

- 鳴かない

- ほぼ臭わない

- 雑食性で特別な餌が必要ない

上記の1,2の理由で虫カゴやプラケースという身近な物でも脱走のリスク少なく飼育可能で、3,4の理由で保管場所も融通が効き、5の理由で例えばですが料理で出る野菜クズでも餌になるという非常に生き餌として管理する際に都合の良い昆虫であるデュビアです。

繁殖についても方法自体は非常に簡単で、ざっくり言ってしまえば成虫のオスとメスを同じケージ内に入れておけば、特別なことをしなくても勝手に増えていきます。

ただし一つ注意として、デュビアをペットの餌用として自家繁殖させようとした場合、繁殖自体は先ほども言ったように非常に簡単なのですが、他の餌虫であるコオロギやレッドローチと比べて、デュビアの唯一であり最大の短所である成長スピードの遅さというのが、この繁殖させて餌にするという行為に対して致命的なネックとなっております。

ちなみに飼育環境にもよりますが、デュビアは生まれてから成虫になるまで約半年、それに対してコオロギは約1ヶ月、レッドローチは約3ヶ月です。

“致命的なネック”となる理由として、飼育している爬虫類などの頭数とか、食べれるデュビアのサイズにもよりますが、成長スピードが遅いということは単純に繁殖サイクルにも時間が掛かりますし、餌としてちょうど良いサイズまで成長するまでにも時間が掛かるということで、その間にも餌として消費され続けることを考えると、最初にそれなりの匹数のデュビアを用意しないと、自家繁殖”のみ”で回すのは大変になってしまう場合があるからです。

デュビアは非常に管理も楽で、餌虫として優秀な点が多いのですが、おそらく他のサイトで調べても、この成長スピードの遅さを欠点として取り上げていることが多いと思います。

まぁただ、この欠点が大きく影響するのは、あくまで繁殖させて餌を賄う場合。

そもそも繁殖なんてさせる気のない人にしてみればそこまで影響ないですし、むしろ成長スピードが早いと、多めに買ったときにどんどん成長しちゃって、飼っている爬虫類が食べれないサイズにまで成長してしまってどうしようもなくなる、なんてこともありうるので、場合によっては長所にもなりうる点ではあります。

ちなみに日本のみならず、海外でもデュビアは爬虫類などの餌虫として普及しているらしいので、やっぱり世界的に認められた優秀な餌虫ということなんでしょう。

ペットローチとして

デュビアをペットローチとして飼育している人もいます。

ペットローチとはなんぞや?と思う人もいるかもしれませんが、ペットローチとは「ペット」+「ローチ(ゴキブリ)」ということで、要はペットとして飼育されるゴキブリのことです。

知らない人からすればペットローチってめちゃくちゃパワーワードですよね(笑)

ペットローチとしては、マダガスカルヒッシングローチやグロウスポットローチ、グリーンバナナローチなどの種が人気らしいので、興味のある方は名前をコピペしてググってみて下さい(笑)

デュビアがペットとして飼われる理由は、飼育がかなり簡単であることと、爬虫類などの餌として存在を知ってから、その愛くるしい見た目に心を打たれる人が多いからだと個人的には思っています。

またデュビアは基本的に体が黒っぽい茶色みたいな色をしているのですが、遺伝子うんぬんみたいな理由で、稀にゴールドっぽい色をした通称ゴールデンデュビアといわれるのような色違いデュビアもいて、ペットローチ界ではこういった見た目が一味違った珍しいデュビアもペットとして人気っぽいです。

昆虫食として

昆虫食とは人間が食事として昆虫を食べるということです。

日本では昆虫食としてイナゴの佃煮なんかは有名ですが、デュビアもこの広い世界では昆虫食として食べられることがあるようです。

爬虫類の餌として普及しているという話をしましたが、人間のご飯にもなっているんですね。

偉大ですデュビアは。

昆虫食は良質なタンパク質の摂取源となったり、生産による環境負荷の少なさといった理由で、未来に起こりうる食糧危機の打開策の一つとして世界的に注目されていたりもします。

私自身はデュビアを食べたことがないですが、食べたことがある人の感想なんかを調べてみると、昆虫などは体の周が外骨格という固い殻で覆われており、その固い殻のせいで食べにくいということがあるらしいですが、デュビアはゴキブリの中ではこの外骨格が柔らかめで食べやすいらしいです。

味としては淡白な味わいで、臭みも少なく食べやすいとのことです。

皆さんも興味があれば、デュビアの唐揚げを使ったお弁当を作るという企画でレシピを紹介しているページ(「デュビア(アルゼンチンモリゴキブリ)」の唐揚げ)を見つけたので、チェックしてみて下さい。

【追記】ついにデュビアを実際に食べてみました!↓

まとめ

「デュビアとは?」というテーマで、デュビアについての基本的な生態や、我々との関わりについて紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか。

色々と紹介してきましたが、実際にデュビアについてネットで調べる方は、ペットの爬虫類などの餌虫としてこれから利用しようとしている方が多いと思いますが、ゴキブリという固定観念をなくせば、その管理の楽さから万人におすすめできる餌虫だと思っています。

最後まで本記事を読んでいただきありがとうございました!

本記事のポイントをまとめると以下の3点!

- デュビアはゴキブリの仲間!

- 翅が生えるのはオスの成虫のみ!幼虫の見た目は可愛い!

- 主に爬虫類の餌として利用される!