デュビア飼育において飼育環境は高湿度を避けて、乾燥気味にしましょうとよく言われますよね!

こんにちは筆者の山田ドシーです!X(@doshi_dubia)もやってます!

私もデュビア飼育を始めた頃は、湿度管理をどのようにしたら良いかと色々と調べました。

そんな中で、湿度管理の方法として「デュビアの飼育ケース内に乾燥剤や除湿剤を置く」という方法が紹介されていました。

しかし私としてはこの方法が紹介されているのを見たときから、単純に考えてなぜ密閉することのできない飼育ケースでこの方法に効果があるのか疑問でしかなく、実際に今までも試したことすらありませんでした。

そこで今回は、この疑問に感じていたデュビアの飼育環境の湿度管理の方法としての「乾燥剤・除湿剤を設置する」という手段が本当に効果があるのか、効果があったとしても有効なのかを、実際に検証して考察していこうと思います。

今回の検証による考察の結論から先に言うと…

乾燥剤・除湿剤の効果はあるが、保管場所の湿度によってはあまり意味がない

※今回の検証結果は「たまたまこの条件ではこうなった」という可能性もあるため、検証結果や乾燥剤や除湿剤の効果を保証するものではありませんのでご注意ください。

湿度管理が重要な理由

まずはデュビア飼育において高湿度を避けた方が良い理由から軽く説明します。

理由は高湿度になるとデュビアが弱い蒸れ、ダニ・カビの発生の原因になるからです。

蒸れは高温・高湿度・通気性が悪いという条件が揃うと発生し、私は今のところ経験ないですが、ケース内で蒸れが発生すると最悪の場合ケース内のデュビアが全滅してしまう話も見受けられます。

ダニ・カビも高温・高湿度の環境で発生しやすく、仮にケース内の温度を25〜30℃とすると、ダニは湿度65%以上、カビは80%以上で発生しやすいらしいです。

高温度もこれらの発生の原因の要素ではありますが、変温動物であるデュビアの環境温度を下げるにも限界があり、高めの温度(25〜30℃)の方が活動的になり成長も繁殖もしやすいため、高温度はキープしたいところです。

そうなると、選択肢として高湿度を避けるという湿度管理がこれらの発生を抑えるために重要になるわけです。

湿度管理の方法

私が実際にデュビア飼育における湿度管理の方法をどうしようかと調べたときに、よく紹介されていたのは以下の4つ。

- 通気性を良くする

- 除湿機などで部屋の湿度を管理する

- パネルヒーターで底面を温める

- 乾燥剤・除湿剤を設置する

この4つの方法を実際に調べて見つけたときに、上記の3つは納得できたのですが、本記事の冒頭でもお話しした通り、最後の乾燥剤・除湿剤を設置するという方法についてだけは正直本当に意味があるのか疑問に感じました。

乾燥剤・除湿剤の効果への疑問

乾燥剤・除湿剤の効果に疑問を感じた理由としては、例えば通気性を良くするというのは部屋の湿度対策としても定番ですし、ケースの通気性を良くした上で部屋の湿度を下げたり、パネルヒーターで糞の水気を飛ばしたらさらに相乗効果がありそうな気がします。

しかし乾燥剤等を置くことに関しては、逆に通気性を悪く(密閉)して使うのが本来の使用方法なので、生き物の飼育ケースのよう必要最低限は通気性を確保しないといけない条件では感覚的には意味が無い気しかしなかったからです。

例えばですが、お菓子の袋に入っている乾燥剤も袋に封をしなければ中身は湿気ると思いますし、梅雨の時期など湿度が高いときに、部屋中に除湿剤を置いたとしても、窓やドアを開けた瞬間に外の空気が入ってきてはリセットされてしまうので意味ないと感じませんか?

しかし実際に乾燥剤や除湿剤をデュビアの飼育ケースの湿度管理のためにおすすめしている方や、実際に使用している方もいらっしゃるので、果たして本当に効果があるのか実際に検証してみようと思います。

乾燥剤・除湿剤の効果検証

通気性がある程度確保されているデュビアの飼育ケースで、果たして「乾燥剤・除湿剤を設置する」という方法が効果があるのか、そして有効なのか、実際に湿度測定して検証してみたいと思います。

検証方法

今回の検証方法はいたってシンプルです。

用意したものは湿度計2つと、デュビアを飼育しているケース。

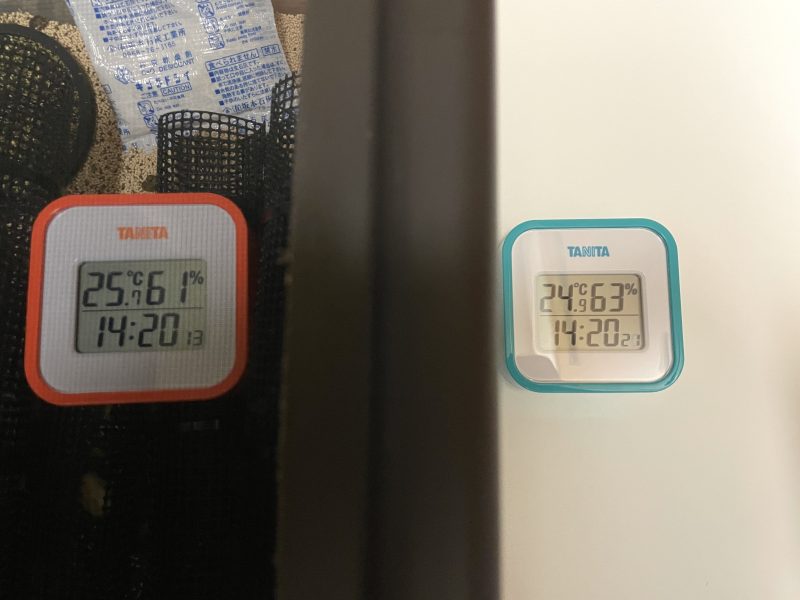

湿度計は部屋の湿度とケース内の湿度を同時に測るために、同じものを2個用意しました。

飼育ケースは1〜2cmぐらいのデュビアが500匹ぐらい入ったケースです。

2つの湿度計をケース内とケース外に設置して、室内とケース内の湿度を測っていきます。

一応結果がわかりやすいように、家の中でも湿度が高い場所で検証をしました。

最初になぜかケース内の方が1%低いんですが、これは誤差としましょう。

そして検証用に下の画像にある「キングドライ」という乾燥剤を用意しました。

この乾燥剤をケース内に入れて蓋をして、一定時間経過する毎に湿度を測定していきます。

ちなみにケースの蓋はデュビアの飼育ケースとしてよく使われている、一部をくり抜いて網戸用のネットを張ったものになります。

検証結果

実際の検証結果はこのようになりました。

まずはスタート時の湿度は室内が64%でケース内が63%ということでほぼ同じですね。

次にケース内に乾燥剤を入れて約20分経過後の湿度は、室内63%、ケース内61%となり、室内はほぼ変わらずですが、ケース内は若干下がっています。

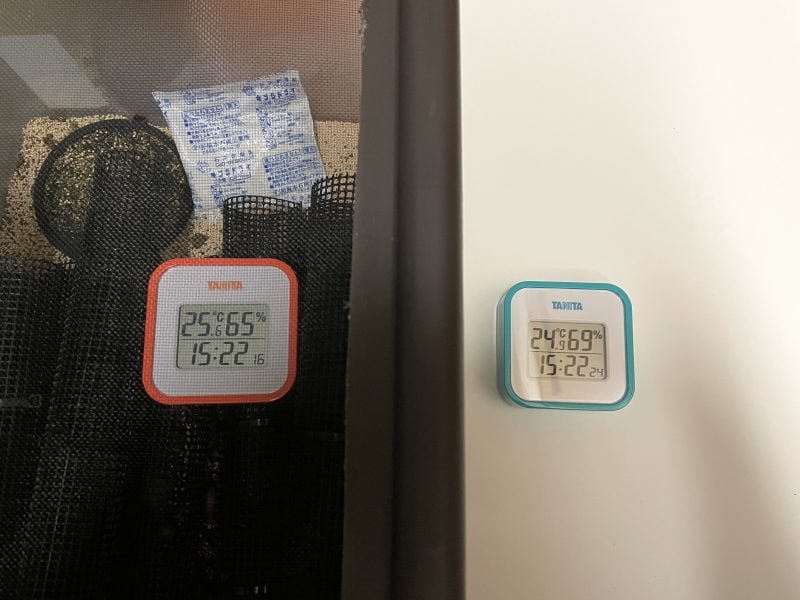

スタート時から約80分経過すると、室内が69%、ケース内が65%ということで、どちらも上昇してはいるが、室内とケース内の湿度の差は大きくなりました。

ここまでの結果をまとめると以下の表のようになりました。

| スタート時 | 20分後 | 80分後 | |

| 室内湿度 | 64% | 63% | 69% |

| ケース内湿度 | 63% | 61% | 65% |

| 湿度差 | 1% | 2% | 4% |

検証結果からわかること

今回の検証結果から言えることとしては、室内とケース内の湿度の差が時間経過と共に大きくなっていることから、乾燥剤の効果は多かれ少なからありそうな感じがしますね。

しかし室内の湿度が上がるとケース内の湿度も上がっていることから、予想通り室内湿度がケース内湿度に影響していることも言えると思います。

まとめると、乾燥剤によってケース内の湿度を下げることはできるかもしれないが、あくまで室内の湿度から数%下げれるだけということ。

つまり、例えばケース内の湿度を50%以下にしたいと思って乾燥剤を入れたとしても、そもそもの部屋の湿度が70%とか80%とかあったら今回の検証の結果だけを見ると難しそうということですね。

乾燥剤・除湿剤は有効なのか

この結果を元に、果たして乾燥剤や除湿剤(今回の検証で除湿剤は使っていませんが、同じような結果になると想像できる気がします)はデュビアの飼育環境の湿度管理の方法として有効なのかを考えてみると、効果は多かれ少なかれあるにしても、個人的には効率は悪いように感じます。

もし部屋の湿度に影響されずに常に一定の湿度をキープできるのであれば非常に有効だと思いますが、検証結果からも分かる通り、乾燥剤を入れたところで通気性があるために結局は部屋の湿度に左右されてしまいます。

つまり保管場所の湿度の高さによっては、いくら乾燥剤を入れてもケース内を低湿度にできないというこではないでしょうか。

ついでに乾燥剤は繰り返し使えるものも種類によってはありますが、除湿剤は基本的には使い捨てなのでランニングコストや交換の手間も掛かってきます。

であれば、初めから飼育ケースを保管している部屋の湿度を管理した上で、ケース内に湿気が篭らないように通気性を良くしたほうがより確実で効率的で良いと思います。

乾燥剤・除湿剤は効果はあるが、最終的なケース内の湿度は保管場所の湿度に左右される。確実なのはケースの保管場所の湿度管理とケースの通気性を良くすること。