デュビア飼育において気を付けることに一つに、コバエの存在があります。

こんにちは筆者の山田ドシーです!X(@doshi_dubia)もやってます!

夏の時期にXなどでデュビアに関するツイートを調べてみると、「コバエが湧いてしまった…」という内容のツイートをよく見かけるように感じます。

私も過去に一度だけデュビアの飼育ケース内にコバエが湧いてしまったことがありますが、ちょっとケースを揺らすと小さいコバエ達が無数にケースを飛び回る光景はまさに地獄絵図でした(笑)

そこで今回はデュビア飼育におけるコバエが湧いてしまう原因や、湧かないための対策を考えてみようと思います!

そもそもコバエとは

まず“コバエ”という言葉ですが、実はコバエという名前の虫がいるわけではなく、数mm程度の小さな飛ぶ虫の総称のことです。

総称ということで、コバエと呼ばれる虫は数種類いるのですが、我々が目にする機会が多いのが「ショウジョウバエ」「ノミバエ」「チョウバエ」の3種類で、私の経験上デュビアのケースに湧きやすいのはショウジョウバエとノミバエです。

発生時期は4〜11月で、湿度も気温も高くなる夏の時期に特に発生しやすくなります。

ちなみに“コバエが湧く”という表現ですが、「湧く」という言葉を見るとまるで何もないところから自然発生するかのようなイメージをしがちですが、何もないところから突然コバエが発生するとういうことは当然ありません。

ではなぜ“湧く”という表現が使われるかというと、コバエの繁殖サイクルがとてつもなく早いために、まるで湧いているかのごとく増えていくからです。

種類により異なりますが、成虫は一度に30〜50個程度の卵を産み、早いものではなんと産卵後1日で卵が孵化し、孵化後の幼虫は1〜2週間で成虫へと成長します。

そして成虫となったコバエはその後2〜3日で産卵を開始するので、とにかく卵→孵化→成虫→産卵のサイクルが早いのがコバエの特徴です。

デュビアのケースに湧きやすいコバエとして挙げたショウジョウバエとノミバエについて簡単に紹介していきます。

ショウジョウバエ

ショウジョウバエは2〜3mm程度の大きさで、赤い目が特徴的な見た目をしています。

ショウジョウという名前は、古典書物に記されている猩猩(しょうじょう)という架空の動物に由来しています。

1匹のメスが1日に80個ほど卵を産むことが可能で、生涯で1000個以上の卵を産むことも可能です。

卵は約10日ほどで成虫まで成長し、成虫になった翌日にはもう産卵を始めるため、とにかく繁殖サイクルが早いです。

生ごみやアルコール、腐敗物などに寄ってくるため、家庭内ではキッチンで見かけやすい種類です。

デュビア飼育においては、ケース内に野菜や果物を長期間放置しているとショウジョウバエを引き寄せる原因となってしまいます。

ノミバエ

ノミバエは体長2mm程度で、ぴょんぴょん跳ねるような動きと背中の丸まった感じの見た目がノミに似ているためノミバエという名前で呼ばれています。

一度に30個ほど産卵し、産卵後から半日程度で孵化し、孵化後2週間程度で成虫まで成長します。

家庭内では生ごみを餌とし産卵も行うため、ショウジョウバエ同様にキッチン周辺で発生しやすいコバエです。

デュビアのケースではショウジョウバエ同様に野菜や果物の長期間放置がノミバエを引き寄せる原因になりますが、それ以外にノミバエは動物の糞も好むため、デュビアの糞もノミバエにとっては魅力的な餌となってしまいます。

ケース内でコバエが湧く原因

デュビアのケース内でコバエが湧いてしまう原因について解説してみようと思います。

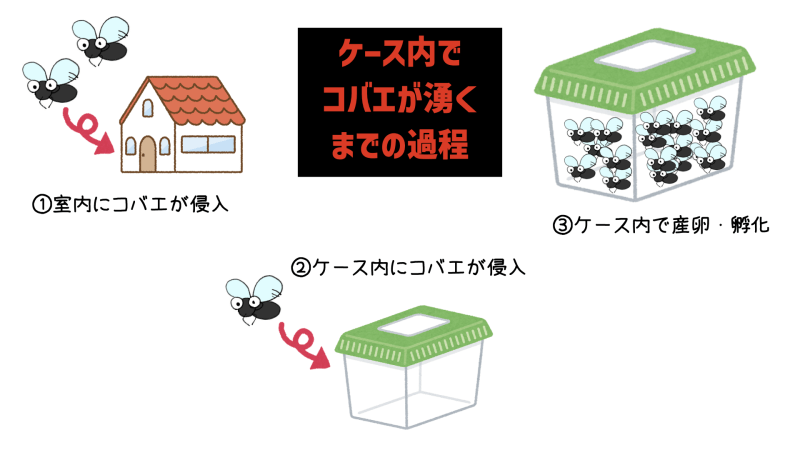

前項でも説明した通り、「ケース内でコバエが湧く」=「ケース内でコバエが産卵・孵化する」ことなので、この「ケース内でコバエが産卵・孵化する」原因について考えていきます。

ケース内でコバエが産卵・孵化するまでには、以下のような過程を順に踏む必要があります。

①室内にコバエが侵入する→②デュビアのケース内にコバエが侵入する→③ケース内で産卵・孵化する

それぞれの過程について説明および原因を考えていきます。

過程①:室内にコバエが侵入する原因

デュビアのケース内でコバエが産卵・孵化するためには、産卵する親のコバエがケース内にいないと始まらないのですが、野外に生息しているコバエがまずはケースを保管している室内に侵入するところから全ては始まります。

室内への侵入経路としては換気扇、エアコンなどの配管のための壁の穴の隙間、目の粗い網戸などで、窓やドアの開閉時にも入って来てしまいます。

室内に侵入してくる原因としては上記のような経路からたまたま入って来てしまうパターンと、観葉植物などを新しく室内に置いた場合などは、外でコバエがその土に産卵しており、そのまま卵を土ごと室内に持って来てしまうパターンなどです。

過程②:ケース内にコバエが侵入する原因

室内に侵入したコバエが次にデュビアの飼育ケースに侵入することで、ケース内で産卵・孵化する可能性が産まれます。

前項で説明した通り、コバエは数mm程度の隙間があれば入ることが可能なので、一般的な虫カゴの通気口やデュビアの自作ケースでよくある鉢底ネットを貼り付けた蓋も通り抜けることが可能です。

さらにデュビアのケース内では糞や死骸、野菜や果物といった餌からコバエが好む臭いが発生しやすく、コバエ達を自然と引き寄せてしまうことも原因となります。

過程③:ケース内で産卵・孵化する原因

ケース内にコバエが侵入し、ケース内で産卵・孵化することでいわゆる“コバエが湧く”状態になってしまいます。

家庭内でコバエが産卵しやすい場所として定番なのは、キッチンの三角コーナーやゴミ箱内の生ごみ、洗い場や洗面、浴室なのどの排水口、ペットのトイレなどですが、これらに共通することはコバエが好む臭いや餌となるものがある場所です。

デュビアの飼育ケース内も例外ではなく、糞や死骸、餌として与える野菜や果物や昆虫ゼリーなどがあるため、コバエが産卵しやすい場所と考えられます。

デュビアを餌用に一時的にストックする程度の飼育スタイルであればそれなりの頻度で清掃もすると思うので、ケース内に侵入されても産卵・孵化を何サイクルも繰り返されるリスクは実際のところそこまで高くないような気がしますが、繁殖目的などで飼育している場合は死骸も糞も餌も長期間放置したまま清掃もしばらくしないという場合が多いので、コバエが自由に産卵・孵化を繰り返す可能性が高くなるため特に注意しましょう。

ちなみに産卵するためにはオスとメスのコバエがいないとダメかと思われがちですが、すでに卵を持ったメスであれば、そのメス1匹のみが野外から室内、ケース内へと侵入し産卵・孵化しコバエが大量に増えるという可能性もゼロではありません。

ケース内でコバエが湧かせないための対策

コバエが湧くまでのプロセスとして、①室内にコバエが侵入する→②デュビアのケース内にコバエが侵入する→③ケース内で産卵・孵化するというお話を前項でさせて頂きました。

この過程を基に、デュビアのケース内でコバエが湧いてしまうことへの対策を考えてみようと思います。

対策① 室内のコバエを増やさない

一つ目の対策として、ケース内に侵入する可能性のある「室内のコバエ」の数をそもそも増やさないこと。

室内のコバエが増える要因としては、前項の原因でもお話しした野外からの侵入ですが、そのコバエが室内で産卵・孵化することによっても増えていきます。

まず野外からの侵入についての対策ですが、完全にゼロにすることは恐らく不可能に近く、できるだけ数を減らすことが対策の目的となるかと思います。

具体的にはなるべく外と室内を繋ぐコバエの侵入経路を減らすことで、窓やドアを開けっ放しにしない、網戸は目の細かいもの(24メッシュや30メッシュ)にする、エアコンの配管穴などに隙間があれば埋める等になります。

次に侵入してきたコバエを室内で産卵・孵化によって増やさないことも重要です。

コバエが産卵場所として好む場所は、キッチンの三角コーナーなどに放置されている生ごみやヌメりが発生している程度に汚れている排水口などで、それらの腐敗臭などの臭いにコバエは寄って来て卵を産みつけます。

対策としては、生ごみなどは袋に入れて臭いが漏れないように処理し、排水口などは定期的に掃除をすることです。

市販のコバエがホイホイなどの駆除剤は成虫の数を減らすことは可能ですが、先ほど説明したようにキッチンの生ごみ等で産卵をしてしまっている場合は駆除するペースより増えるペースのほうが早くなってしまうケースが多いので、とにかく室内で産卵・孵化させないことの方が大切になります。

対策② ケース内にコバエを侵入させない

室内にコバエが侵入したとしても、デュビアのケース内に侵入されなけばケース内でコバエが湧くことは当然ありません。

ケース内にコバエを侵入させないための対策としては、臭いでコバエを引き寄せないことと、侵入経路を減らすことです。

まず臭いについては野菜や果物、昆虫ゼリーを長期間放置するとコバエが好む臭いが発生するので食べ残しは早めに片付けること。

死骸や糞からもコバエが好む臭いが発生するので定期的にケース内の清掃をし、糞などは水気を含むと臭いが強くなるのでケース内の湿度を上げすぎないことも重要です。

ケース内に侵入させない対策としては、室内に侵入させないための対策と同様に侵入経路をなるべく減らすために通気口をコバエが通りづらいように小さくすること。

具体的には、一般的な虫カゴであれば例えば目の細かい洗濯ネットを蓋に挟んだり、虫カゴごと洗濯ネット入れればコバエも入れなくなります。

よくデュビアの飼育ケースとして使用されるプラケースの蓋を切り抜いて作る自作ケースでは、蓋に鉢底ネットを利用する方法が紹介されていたりしますが、鉢底ネットではコバエが通れてしまうため、もっと目の細かい網戸用の網や、不織布など利用することが有効な対策となると思います。

ちなみに網戸用の網の目の大きさも種類があり、「メッシュ」という単位で表示されている場合が多いです。

このメッシュという単位は、1インチ(2.54cm)にいくつマスがあるかという意味で、例えば10メッシュであれば2.54cm内に10個のマスがあるということです。

私は24メッシュの網を使用していますが、24メッシュだと1マスの大きさがだいたい1mm以下となるので、数mm程度の大きさのコバエの侵入防止には有効だと考えています。

しかしマス目の大きい網を使ってしますとコバエの侵入防止としては意味がなくなる可能性があるので、必ず何メッシュなのかを確認してから使用するようにしましょう。

対策③ ケース内で産卵・孵化させない

ケース内への侵入に対する対策を紹介しましたが、侵入する可能性を減らすことは可能でも蓋の開閉時などを考えると可能性をゼロにすることは難しいです。

ですので、もしケース内にコバエが侵入してしまった場合は、産卵・孵化をさせないために対策が必要になります。

これは非常に単純で、徹底的に対策するのであれば、ケース内で1匹でもコバエを発見したらケース内全体の清掃をすることです。

もしその時見つけたコバエがたった1匹だったとしても、そいつが卵を持っているメスだった場合は産卵している可能性があり、その卵が孵化し成虫まで成長してしまうといわゆる“コバエが湧く”状態が完成してしまうので注意してください。

もしコバエが湧いてしまったら

もしケース内でコバエが湧いてしまった場合は、とにかくすぐにケース内全体の清掃をしましょう。

コバエの繁殖力と成長スピードはこれまで説明して来た通りとにかくすごいので、そのまま放っておくとものすごいスピードで増えていってしまいます。

飛んでいる成虫を全てケース内から駆除できたとしても、卵や幼虫がケース内に残っていれば数日後には再度コバエだらけになってしまうので、卵パックや床材などは全て交換し、ケース自体も清掃することで卵や幼虫も駆除することが重要です。

もしコバエだらけになっているケースの清掃をする際に、蓋を開けたときに室内に大量のコバエが解き放たれることに抵抗がある場合は一度外で蓋を開けてコバエを外に逃してから清掃すると良いかと思います。

一応言っておきますが、噴霧式などの殺虫剤の使用はデュビアにも影響が出るため使用厳禁です。

ちなみにキッチンなどでコバエが大量発生してしてまった場合の対処も基本的には同じで、コバエが寄り付いて産卵しやすい生ごみなどはきちんと処理し、排水口や三角コーナーなどは清掃及び熱湯処理をしておくと卵や幼虫も駆除できてより確実です。

コバエがホイホイなどの捕獲剤は成虫のみにしか効果がないので、しっかりと産卵場所や卵・幼虫への対処を併せて行う事が大切です。

冒頭でもお話ししましたが、ケース内でコバエが湧いてしまうとまさに地獄絵図と化すので、対策と対処をしっかりとして、デュビア飼育ライフを楽しんでもらえると嬉しいです!